Du mur à l’œuvre : quand les covers rap US deviennent Art

Dans le rap américain, la pochette (cover) n’a jamais été un simple emballage. Elle a toujours été une surface à investir. Un espace à signer. Un territoire visuel. Bien avant que les covers ne soient pensées comme des outils de branding, elles fonctionnaient comme des murs portables, hérités directement du graffiti.

Tout commence dans la rue. Le graffiti impose une règle simple : « si tu veux exister, tu laisses une trace ». Quand le rap arrive sur vinyle, cette logique ne disparaît pas. Elle change seulement de support. La première image qui cristallise cet ADN n’est pas une cover sophistiquée, mais « Wild Style » en 1983. Le film documentaire de Charlie Ahearn, sa bande originale et surtout sa pochette capturent le hip-hop à l’état brut.

« Wild Style », construit comme un document visuel collectif, montre writers, MCs, breakers et DJs dans leur environnement naturel. Les murs peints et les trains tagués ne servent pas de décor : ils sont le langage. Ici, l’image n’est pas encore une œuvre autonome, mais une archive vivante, une photographie culturelle avant toute stylisation.

Au milieu des années 80, le rap commence à se montrer et à se structurer visuellement. Def Jam comprend très vite que l’image va compter autant que le son. Des figures issues du graffiti comme Cey Adams et Eric Haze traduisent l’énergie brute du hip-hop en langage visuel lisible, mais jamais aseptisé.

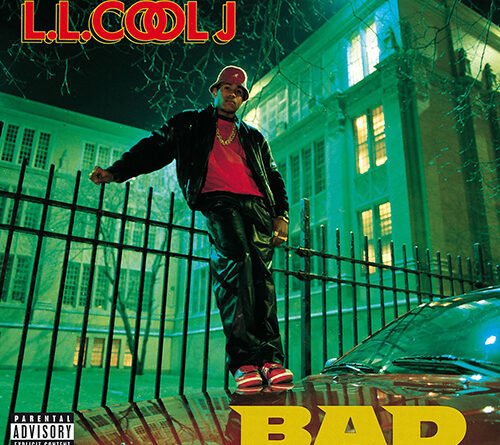

Avec « Bigger and Deffer (BAD) » (1987) de LL Cool J, photographié par Glen E. Friedman, le portrait frontal impose une présence forte. La posture, le regard et le style vestimentaire installent LL Cool J comme icône visuelle, bien plus qu’une simple voix sur un vinyle. Run D.M.C., avec le single « Walk this way » (1986), continue cette logique. Photographie encore signée Glen E. Friedman, la cover montre le groupe frontalement, tous les membres visibles, habillés de manière emblématique : chapeaux fedoras, chaînes, Adidas classiques. La cover ne raconte pas une histoire par le collage ou l’illustration ; elle fait exister le groupe comme icône, crystallisant l’esthétique “street / hip-hop” des années 80. Ici, le minimalisme et l’attitude suffisent à transformer une photo en objet artistique et identitaire.

À cette époque, la cover rap oscille entre documenter la rue et créer l’icône. Chaque image est pensée pour affirmer une identité collective et individuelle, et la photographie devient un outil central pour immortaliser le style et l’attitude du rap new-yorkais.

Glen E. Friedman a réalisé une multitude de photographies pour des covers de rap, contribuant à façonner l’identité visuelle de toute une génération. Pour n’en citer que quelques-unes :

- Beastie Boys « No Sleep Till Brooklyn/She’s Crafty » (1986) et « Check Your Head » (1992)

- Public Enemy « Yo! Bum Rush The Show » (1987), « IIt Takes a Nation of Millions to Hold Us Back » (1988) et « Night Of The Living Baseheads » (1988)

- LL Cool J « Go Cut Creator Go » (1987)

- Slick Rick « The Greatest Adventures of Slick Rick » (1988)

- Ice T « OG » (1988) et « Colors » (1988) et « Rhyme Pays » (1991)

- Hijack « The horns Of Jericho » (1991)

- King Tee « At Your Own Risk » (1990) et « Tha Triflin’ Album » (1993)

- …

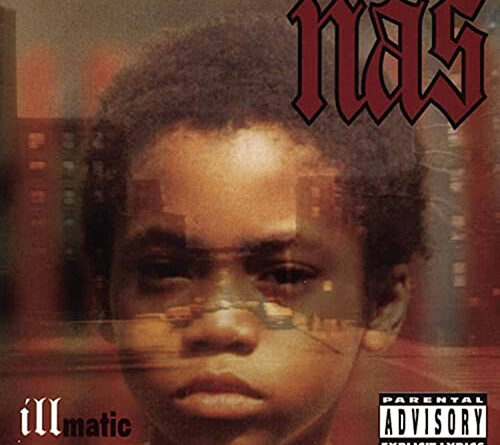

Au début des années 90, la cover rap bascule définitivement dans la narration visuelle. À New York, cette narration passe par la photographie conceptuelle. « Illmatic » (1994) de Nas, conçu par le graphiste Aret “Ace” Crawford à partir d’une photo d’enfance prise par Danny Clinch, superpose le visage d’un enfant aux immeubles de Queensbridge. Ce n’est plus un simple portrait. C’est un récit visuel sur l’origine, l’environnement, la mémoire. La cover devient une image mentale, presque sociologique.

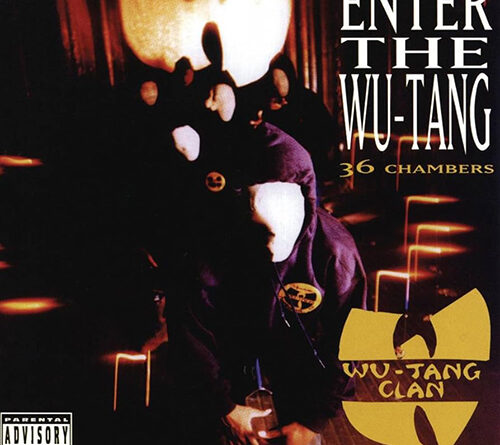

Dans le même temps, le Wu-Tang Clan impose une esthétique radicalement différente. La pochette de « Enter the Wu-Tang (36 Chambers) » (1993), photographiée par Lamont Peterson, est sombre, granuleuse, presque inconfortable. Les visages partiellement masqués refusent la starification. L’image agit comme une déclaration : ici, le collectif prime sur l’individu. La cover fonctionne comme une œuvre d’atmosphère, posant les bases d’un univers avant même la musique.

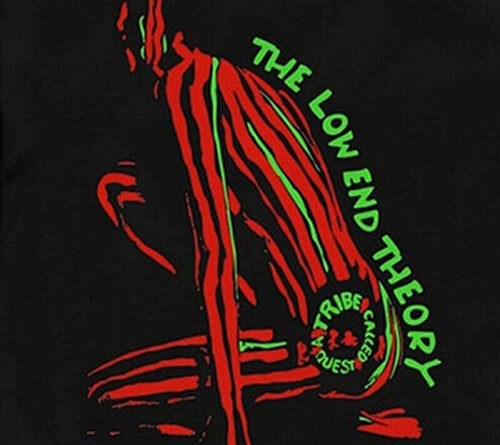

Par contraste, « The Low End Theory » (1991) d’A Tribe Called Quest adopte une approche graphique et conceptuelle. La pochette, dessinée par Jean Kelly, utilise des formes abstraites et des couleurs vives pour traduire l’identité musicale et culturelle du groupe. Ici, pas de photographie, pas de portrait : l’image devient un univers à part entière, narratif et symbolique, reflétant à la fois la créativité du groupe et la culture afro-américaine new-yorkaise.

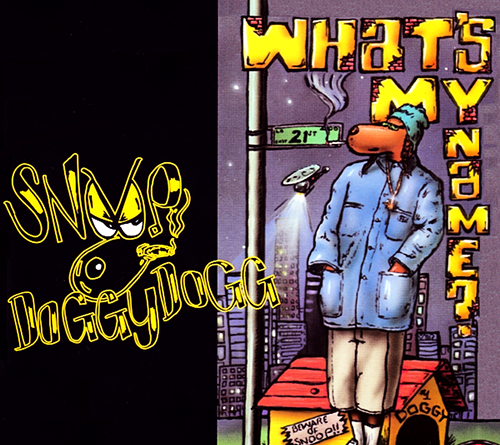

Sur la côte Ouest, l’art de la cover prend une autre direction. Avec « Doggystyle » (1993), Snoop Dogg confie son image à son cousin Darryl “Joe Cool” Daniel. Le choix de l’illustration est décisif. Personnages canins anthropomorphes, scènes de quartier, humour sexuel, couleurs franches : la pochette fonctionne comme une fresque narrative. Elle ne montre pas Snoop Dogg. Elle met en image son monde. Comme un graffiti mural, la cover raconte une histoire complète, codée, lisible par ceux qui en connaissent les références.

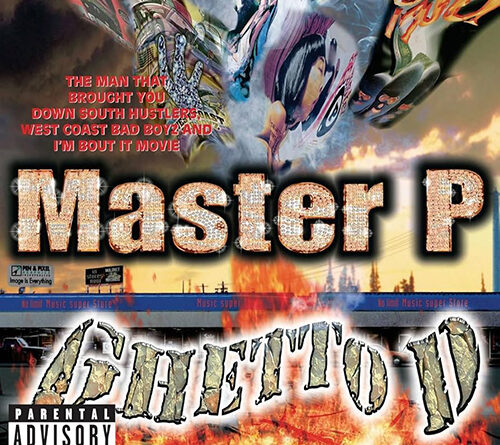

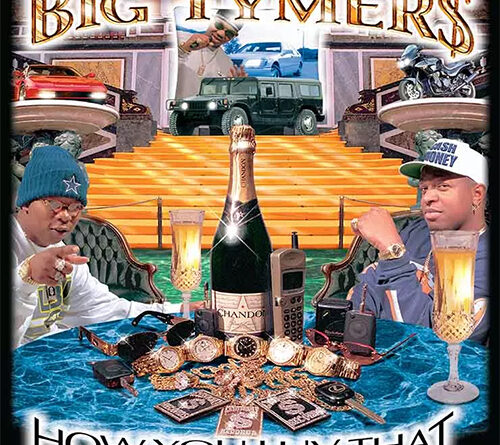

À la fin des années 90, la cover rap devient monumentale. Le studio Pen & Pixel Graphics, basé à Houston, impose une esthétique immédiatement reconnaissable. « Ghetto D » (1997) de Master P , « 400 Degreez » (1998) de Juvenile ou « How You Luv That » (1998) de Big Tymers empilent symboles de richesse, chrome, flammes et typographies massives. Ces images ne cherchent ni la subtilité ni la distance critique. Elles fonctionnent comme des murals visuels : trop grands, trop brillants, trop présents. L’excès devient un langage artistique à part entière.

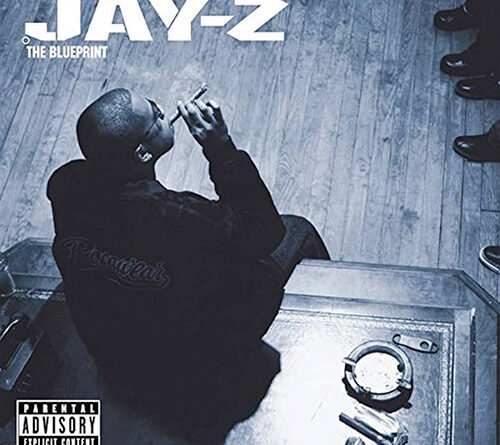

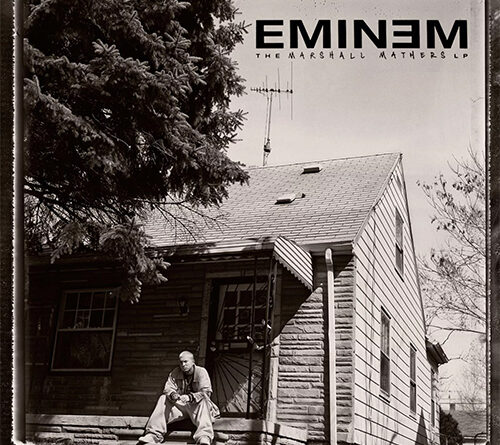

Au tournant des années 2000, le rap ralentit visuellement. La photographie reprend le pouvoir, mais avec une ambition clairement artistique. « The Blueprint » (2001) de Jay-Z, photographié par Jonathan Mannion, est traité comme un portrait d’auteur. Lumière maîtrisée, cadrage sobre, présence calme. Eminem, avec « The Marshall Mathers LP » (2000), photographié par Mark Seliger, transforme sa maison d’enfance en symbole graphique. Le lieu devient image, l’image devient récit. La cover se rapproche de la photographie d’art contemporain.

Dans le même temps, Missy Elliott avec « Under Construction » (2002), photographiée par Albert Watson, combine portrait et stylisation urbaine. Sa posture, le choix des accessoires et le traitement graphique transforment la cover en image narrative et identitaire, à la fois hommage au passé du hip-hop et projection de son univers visuel singulier. Cette cover confirme que, même avec le ralentissement de la frénésie visuelle, la pochette reste un espace d’expression artistique forte, où le photographe et l’artiste dialoguent pour créer une œuvre complète.

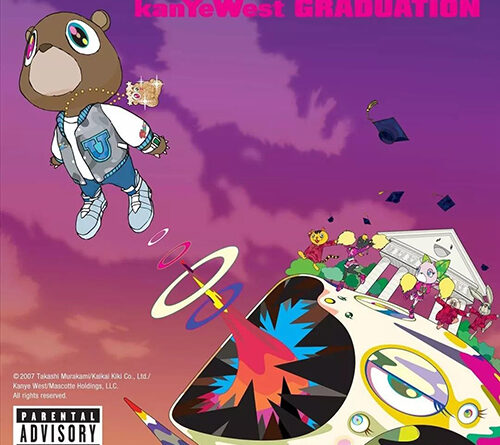

La rupture majeure arrive avec Kanye West. Avec « Graduation » (2007), il confie la totalité de l’univers visuel à Takashi Murakami. Le Dropout Bear devient un personnage iconique, inscrit dans l’esthétique Superflat. Couleurs vives, références manga, narration cosmique : la cover n’est plus seulement liée à la musique. Elle devient une œuvre autonome, collectionnable, exposable.

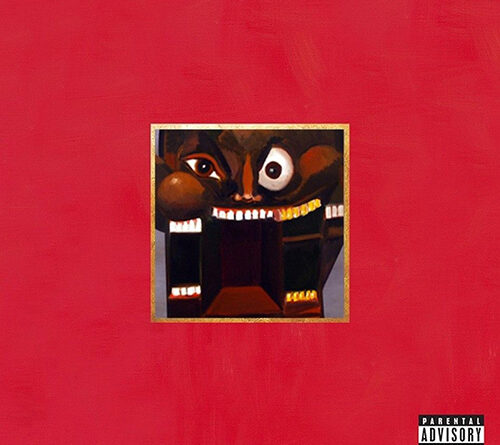

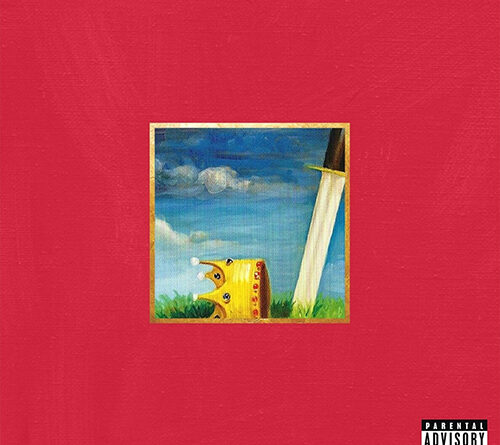

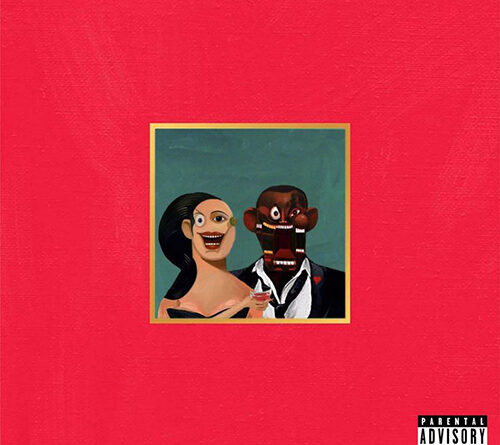

Cette logique se radicalise avec « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » (2010). Kanye West s’entoure de George Condo, dont les peintures déforment visages et corps. Ces images ne cherchent pas à séduire. Elles dérangent. Elles fragmentent l’ego, la célébrité, la folie. La cover devient une extension psychologique de l’album, au même titre que la musique.

Pour accentuer cette dimension expérimentale, Kanye propose plusieurs variantes de cover pour l’album, chacune avec une peinture différente de Condo. Certaines représentent le Dropout Bear entouré de figures grotesques, d’autres explorent des compositions plus abstraites ou provocatrices. Ces variantes transforment la pochette en mini-exposition mobile, où chaque version devient un objet artistique autonome, capable de provoquer, d’interroger ou de scandaliser, tout en restant intrinsèquement liée à l’univers musical et psychologique de l’album.

Enfin, avec « Kids See Ghosts » (2018), Kanye West et Kid Cudi s’associent de nouveau à Takashi Murakami, maître du pop art contemporain. Le paysage coloré, les personnages flottants et les références à l’enfance et à la spiritualité transforment la pochette en œuvre autonome, symbolique et reconnaissable. La cover poursuit la logique de Kanye : reconnecter le rap à une sensibilité artistique urbaine, mais filtrée à travers une approche contemporaine et internationale.

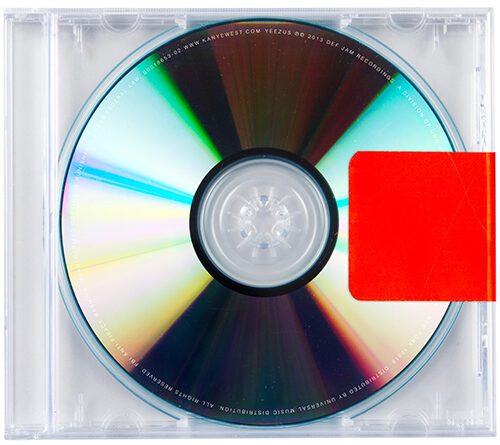

Après cette explosion visuelle, certains choisissent la soustraction. « Yeezus » (2013), dirigé artistiquement par Virgil Abloh (créateur de Off-White), pousse la logique à l’extrême. Pas d’image. Juste un CD rouge dans un boîtier transparent. La cover devient conceptuelle, presque invisible. Un geste artistique radical, proche du minimalisme contemporain.

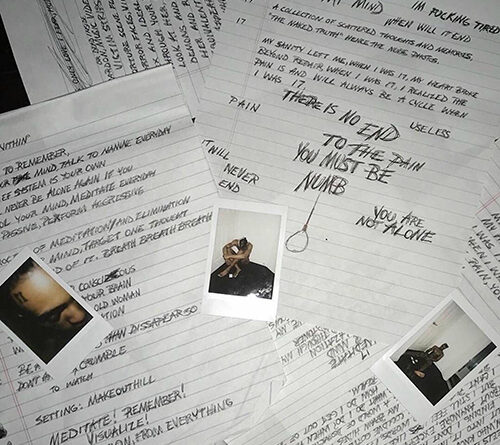

Dans les années suivantes, la génération SoundCloud réintroduit une autre forme d’art cover : intime, fragile, presque amateur. Les pochettes de XXXTentacion, conçues avec l’artiste visuel BLAME, notamment « 17 » (2017) et « ? » (2018), ressemblent à des dessins griffonnés, à des pages arrachées d’un carnet. Le mur n’est plus public. Il est intérieur. La cover devient confession. Chez Lil Peep, cette fragilité devient esthétique. « Come Over When You’re Sober » (2017) privilégie des images imparfaites, une typographie simple, une mélancolie assumée. La cover ne cherche plus à imposer une posture, mais à créer une proximité émotionnelle immédiate.

Avec « Whole Lotta Red » (2020), Playboi Carti pousse cette logique ailleurs. En détournant l’imagerie punk et hardcore des années 80, Art Dealer (aka Fritz Owens) transforme la cover de Playboi Carti en manifeste visuel. Moins confessionnelle, plus abrasive, l’image affirme une rupture. Le graffiti n’est plus sur le mur, ni dans le carnet. Il est devenu attitude.

Aujourd’hui, l’art cover rap est dans une phase de recyclage conscient. Les artistes citent, samplent, détournent quarante ans d’images. Graffiti, peinture, photographie, archives et IA se croisent. La cover n’est plus seulement un point d’entrée. Elle est une mémoire visuelle activée.

Si le rap américain a conquis galeries, musées et maisons de vente, ce n’est pas par accident. Depuis le début, sa relation à l’image est artistique. La pochette n’a jamais été secondaire. Elle a toujours été un territoire. Du mur à l’œuvre, le geste reste le même : prendre une surface, et y laisser une trace indélébile.